Column

Column > curation news > April,2021

【Living on Reading 読み暮らす人のための本の話】

「はるかな星」に見るラテン魂

全作読んで納得し、謎を深め、呆然としたいボラーニョの世界

Tuesday 06, April, 2021

curation news

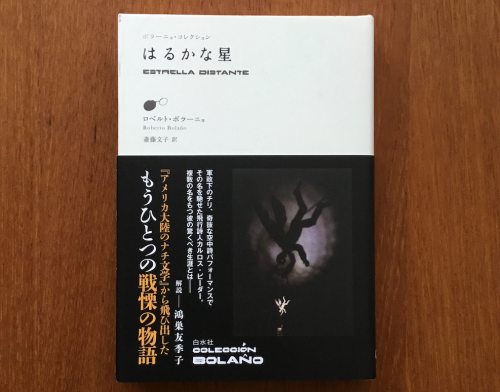

『はるかな星』(2015年 白水社)ロベルト・ボラーニョ著 斎藤文子訳 186ページ 1,900円(税別)。

1996年1月に、その後ボラーニョ作品のすべてを刊行するアナグラマ社(バルセロナ)より刊行された。近年、同社は絶版となっていた『アメリカ大陸のナチ文学』(セイス・バラル社初刊)も復刊させている。

■上空、どこからともなくエンジン音が響いてくる……

首を巡らせると彼方に飛行機。まだ2㎝ほどの大きさににしか見えないが、どうやらこちらに向かってくるようだ。エンジン音はいよいよ大きく、機体も5㎝、まさに真上……、一体何が起きた?! と見つめていると、ポッポッポッ……機体から打ち出された白煙のドットが文字を描き始める。

死とは友情 死とはチリ 死とは責任

死とは愛 死とは成長 死とは浄化

死とはわが心 わが心を受け取りたまえ

カルロス・ビーダー

死とは復活

作者ロベルト・ボラーニョ(1953-2003 チリ生まれの作家、詩人。メキシコ、エルサルバドル、フランス、スペインと放浪)は、小説『はるかな星』の中で、この詩を自らの操縦で描く航空士官にして美貌の詩人で殺人鬼のカルロス・ビーダーを、人物像のつかめない、しかし“心の闇” が服を着て詩作するならこのような人間もある、というような、妙な説得力とネガティブな迫力のある人物として描いている。

時は1974年、チリ陸軍大将ピノチェトのクーデターによってアジェンデ大統領の政権(世界で初めて民主的な選挙で誕生した社会主義政権)が、たった3年で潰えたその翌年のサンティアゴの空、という設定(ちなみに当時、ニクソン、ケネディの米国はこの軍事独裁政権を大支援!)。

語り手の「僕」アルトゥーロ・ベラーニョ(著者ボラーニョの化身)は、左派学生として拘束された刑務所で、かつて同じ現代史のゼミに参加していたカルロス・ビーダーが飛行機で詩を書く空を見上げている。

もともと曇天だった空から雨粒が落ちてきて、詩の後半は強雨でほとんど判読不能。カルロス・ビーダーの航空ショーに招待されていた軍政権の紳士淑女たちは皆、空港のサロンに引き上げてしまったけれど、同じサンティアゴの空の下、刑務所にいたベラーニョは闇に消えゆく詩をジッと見上げている。

■その日からおよそ20年の時を経て……

バルセロナに住む「僕」のところに、73年の政変直後に起きた双子の姉妹殺人事件の容疑者としてビーダーを追っているチリ人の刑事、ロメロがやって来る。雑誌や詩集、ビデオなどの資料をどっさり持って。「この中から、今も逃亡中のビーダーの痕跡を確定してくれ」と言って。

こんな奇妙で迂遠な殺人犯追跡話の中に、かつてのゼミの教師の辿った数奇な人生や同級生たちの謎に満ちた動勢が語られつつ、ベラーニョは殺人者ビーダーその人を確定し、物語の最終盤、おもむろに暮れてゆくバルセロナの夕闇に殺人鬼の命運が溶けていく……。

なぜ殺人は起きたのか? 人々を突き動かした真の動機は? 数多の詩は何を暗喩しているのか? 復讐によって笑うのは誰なのか?──

この物語の含意を完全に読み解くのはちょっと無理だろうなと思うと同時に、ボラーニョの職人芸で精巧に構成された細部や相当な完成度を信じるならば、何度も噛みしめて解釈を重ねる甲斐がありそうだ。

しかし(だから?)、そのためにはチリの現代史(これは一番ラクな方)やラテン文学(相当大変)、「七つの大罪」を含むカトリックの教義の解釈(必要なのか?)、それに、まるで無関係に思えるウィリアム・フォークナー作品(プロローグは「誰にも見られずに落ちていく星はあるのか? byフォークナー」)までも吟味したい……と、夢は広がる。

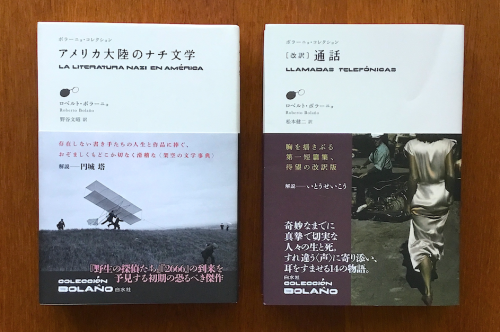

■左/『アメリカ大陸のナチ文学』(2015年 白水社)野谷文昭訳 274ページ 2,500円(税別)。

架空のナチズム作家のプロフィールを紹介したメタフィクション。文学事典的な短編集。『はるかな星』以前に執筆され、セイス・バラル社(バルセロナ) から1996年2月に初版が刊行された。 ■右/『通話』(2014年 白水社)松本健二訳 262ページ 2,400円(税別)。

1997年1月にアナグラマ社より刊行。その後の長編作品に登場するさまざまな人物が個別に描かれていて興味深い。その中の一編「エンリケ・マルティン」には、長編『野生の探偵たち』にも登場するボラーニョの親友の面影が。

■そもそも、殺人鬼カルロス・ビーダーは……

この『はるかな星』に描かれる前、『アメリカ大陸のナチ文学』中の短編に「カルロス・ラミレス・ホフマン」として登場しているので、合わせて読むと作家が長編に拡大するにあたってどんな挑戦をしたかったのか想像できて楽しい(そんな想像はしなくても、楽しいことには変わりはないが)。

それに、その後のボラーニョ作品に登場する「ベラーニョ」が「僕」として初めて登場しているし、その他の長編(『野生の探偵たち』『2666』)や短編『通話』で出会うことになる刑事ロメロやポルノ女優ジョアンナ・シルヴェストリ(本作では名前だけ)もいて、これを読んでからもう一度あれを読み直して……と符丁を解く楽しみもあちこち隠されている(符丁は解いても解かなくても楽しいことに変わりはないが)。

ボラーニョは本来は詩人で、だからこそ詩で精巧な創作を追求したかったのかもしれないけれど、(食べていくために書いた)小説で私たちが触れるボラーニョワールドはフィクションでありながら史実、現実とも絶妙に重複していて、緻密かつ語りたいエネルギーに溢れている。物語の展開もスピード感も抜群だが、物語的には何も起きない箇所、月並みな風景が不意に擬人的とも言える脅しというかユーモアをもって迫ってくるところが素晴らしい。

■ところで、空中詩のパフォーマンスには実在のモデルがあり……

「訳者あとがき」で、現代チリを代表する詩人のひとりであるラウル・スリータ(※1)が、1982年6月2日、ニューヨークの空に詩を書くパフォーマンスを行っていることが紹介されている。

ニューヨーク大学図書館のサイトに動画のアーカイブがある。興味のある方はご一覧を。

(詩作と企画はスリータだが、飛行機を操縦したのはスリータではなくプロのパイロットたち。空中詩の訳文は本書の「あとがき」にある)。

もちろんラウル・スリータは殺人者などではなく、それどころかピノチェトの軍事独裁政権による逮捕、迫害にあってもチリにとどまり声を上げ続けた反体制派、リベラル詩人だ。

「あとがき」には「ピノチェト独裁政権下でもチリにとどまり、自分の芸術を追求し続けている詩人への敬愛からビーダーが生まれたとも考えられる」とあるけれど、普通に考えるならその解釈には無理があるだろう。

むしろ、スリータがインタビューで「アーティストは何をどこに使ってもいいんだ。自分がボラーニョ作品の登場人物の造形に役立ったのなら素晴らしいことだ」と応えていることこそがすべてを語っているのでは。それはきっと「アーティストならエゴイスト(時に愚者)になることに臆病ではあってはならない」ということ。さすがだ、大スリータ。

アーティストならその気骨こそが作品からあふれるエネルギーの源となるはずで、まさにボラーニョは50年の短い人生を七転び八起き、そんな風に生きたように思える。

■駆け抜けるように50歳で逝ったボラーニョ……

作品も和訳のコレクションが現時点で10作のみ。そのそれぞれの作品が響き合いながら作家が描きたかった世界(社会、政治、人間、生活の表裏、芸術の明暗と混沌、矛盾、不条理、運命、静謐……)の枝葉を伸ばしているので、ぜひ全作読んで納得したり謎を深めたりして、呆然としたい。

ちなみに、作中でボラーニョは、チリのノーベル賞詩人パブロ・ネルーダ(※2)のことを揶揄している。ボラーニョとネルーダをもっと噛みしめれば、真意がピンとくるのかも。(H.W.)

(※1)Raul Zurita 1950- 詩人。ピノチェト独裁政権下で反体制を貫き詩作を続けた。

その姿は映画「真珠のボタン」(2010年 パトリシオ・グスマン監督/チリにおけるインディオの虐殺とピノチェトの独裁政権下での虐殺の歴史についてのドキュメンタリー)でも見ることができる。

(※2)Pablo Neruda 1904-1973 詩人。政治家。1971年にノーベル文学賞受賞。アジェンデ政権下での駐仏大使。映画「イル・ポスティーノ」のモデル。

![]()

関連記事

【Living on Reading 読み暮らす人のための本の話】

ホッパー絵画付き短編集と、油彩画集など

こ、これは……! 未知の作家と出会う喜び

「文学の評価はその国の経済力によるところが大きい。20世紀の米文学がいい例だ。経済抜きで評価するなら、米文学なんぞラテン文学の足下にも及ばない」──こ

【Living on Reading 読み暮らす人のための本の話】

エレガントな女性特集7冊、と1冊

それぞれの人生、日常、旅、好き嫌い……

生きていればいろいろなことがあるものだ、と思ってはいたけれど、自分が生きている間に世界的なパンデミックが発生するなんて……、そうお思いの方、多いのでは

【Living on Reading 読み暮らす人のための本の話】

秋の夜長、毎晩少しずつ読み進める楽しみと……

1940−50年のフランスに見るヨーロッパの挫折、そして私たちの希望

■『パリ左岸』 まだ暑気の残る9月、白水社の営業の方が『パリ左岸』という本を持って見えた。「もうすぐ刊行なのです」と。 手渡された「営業原本」をパラパ